11月1日晚的横店影视城,舞台灯扫过观众席时,有人攥着手机录视频,有人偷偷抹眼泪——第十一届文荣奖的揭晓,没搞“大排场”,却把“影视圈的初心”掰碎了,揉进了每一个细节里:一边是刚冒头的青年演员拿到“人生第一座奖”,一边是一部讲“无名英雄”的剧,把历史的“冷页”翻成了观众心里的“热梗”。

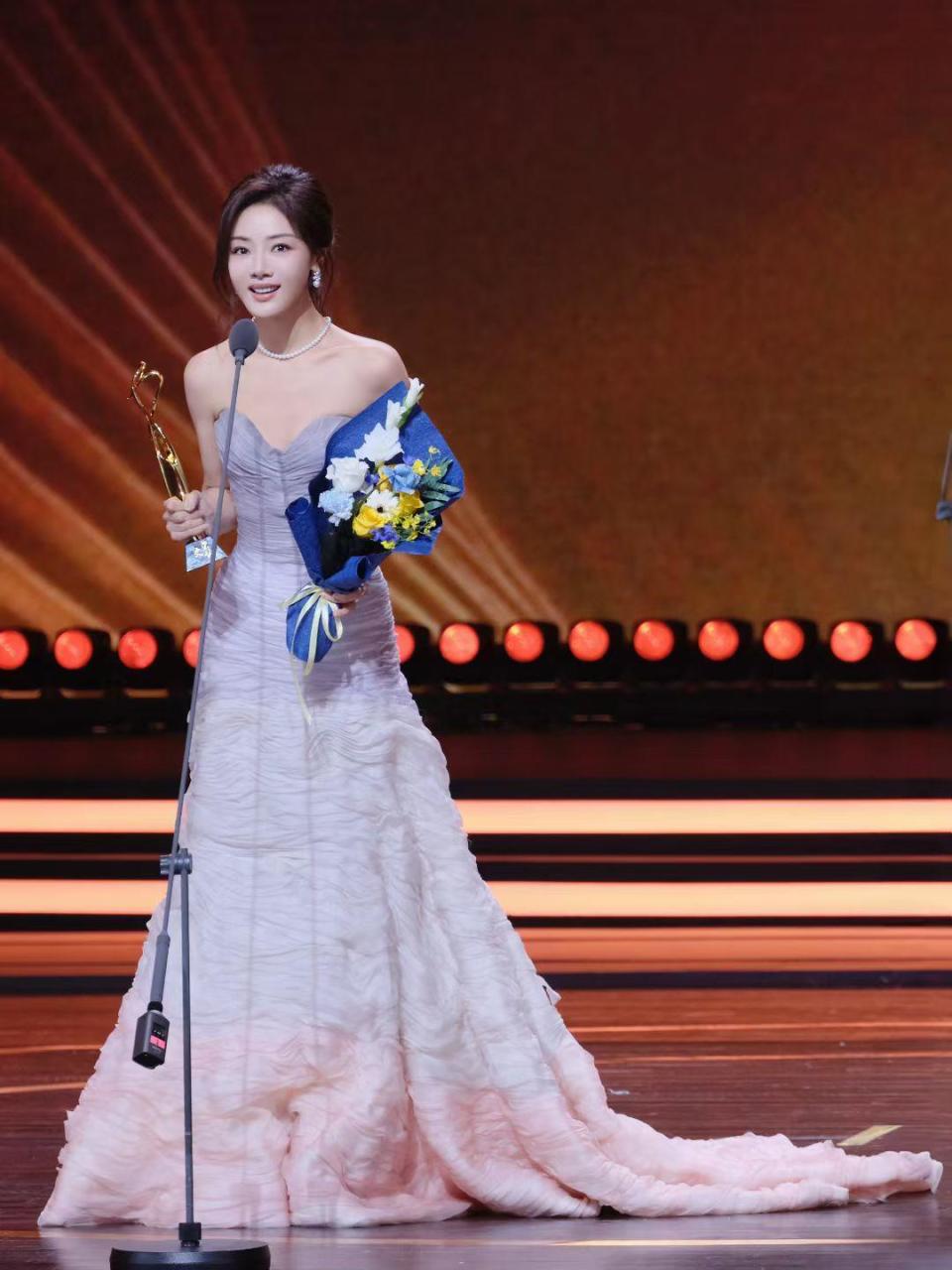

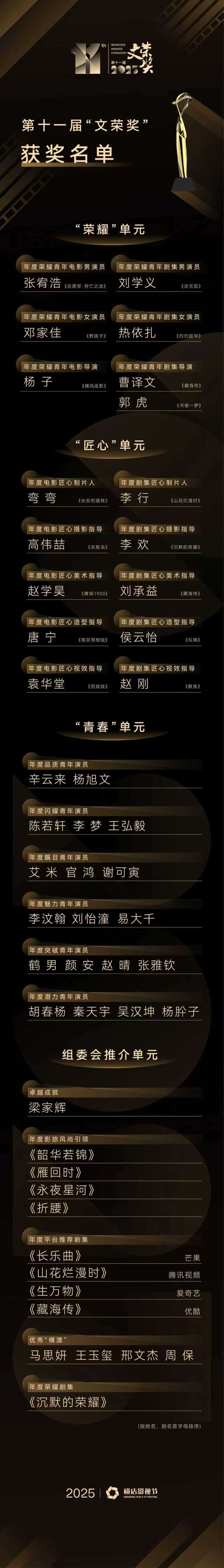

作为圈里出了名的“新人跳板”,今年文荣奖的“青年味”更浓了:《念无双》的刘学义领“年度荣耀青年剧集男演员”时,笑着说“以前拍夜戏困得直点头,现在终于敢说‘我是演员’了”;《灼灼韶华》的热依扎接过奖杯,声音有点抖:“这奖不是给‘红了的我’,是给‘敢演农村题材的我’”;还有《捕风追影》导演杨子,上台时掏出手机晃了晃:“这是我拍第一部短片时的花絮,那时候连灯光都不会调,今天终于敢说‘我能拍好电影了’。”评委席上的贾樟柯点头:“文荣奖的意义,就是给‘还没火’的人递一把‘继续的勇气’。”

但当晚最“沉”的奖杯,还是落在了《沉默的荣耀》身上。导演杨亚洲站在台上,手里的奖杯映着台下的灯,“这部剧拍的时候,我们天天和‘真实’较劲——剧中四个主角,历史上因为保密纪律,这辈子没见过面;男女主角连‘眼神交流’都没有,更别说爱情线了。一开始编剧问我‘要不要加场误会戏’,我翻着英雄后人给的回忆录,突然就骂了句‘瞎搞’:“那些英雄连名字都没留下,我们凭什么给他们‘编故事’?”

这句话让台下静了两秒,接着爆发出掌声——有人是拍过主旋律剧的编剧,懂“真实比戏剧更戳人”;有人是观众,想起自己追这部剧时,看到主角对着空房间写“任务完成”的镜头,哭到暂停;还有人翻出豆瓣评论:“没有爽点,没有糖,却让我想起爷爷当年藏在箱底的旧军装——原来有些英雄,连‘故事’都没留下,却用一辈子守着‘沉默的荣耀’。”

而舞台另一侧的“热乎气”,来自四个“横漂”的年轻人。马思妍、王玉玺、邢文杰、周保拿到“优秀横漂奖”时,上台的脚步有点慌——他们中的有些人,跑了五六年龙套,最多的时候一天拍三场“路人甲”,连句完整台词都没有;有的人为了演好“民国巡警”,特意去学了三个月“踢正步”。马思妍拿着话筒,声音有点哑:“以前我觉得‘横漂’就是‘混日子’,直到今天站在这里才明白,我们漂的不是‘身份’,是‘想演好戏的念头’。”台下的老演员林永健拍着手,眼眶发红:“我当年也是‘北漂’,知道这种‘被看见’的感觉有多珍贵。”

散场时,人群里的讨论还没停:有人说“以后要多关注这种‘不常规’的英雄剧”,有人翻出手机查《沉默的荣耀》的更新时间,有人拍着身边的朋友说“下次我去跑龙套,你要给我加油”。风里飘着横店的桂花香,有人裹紧外套说“今晚的奖,比去年暖”——暖的不是奖杯的温度,是“有人看见新人”的贴心,是“有人记得英雄”的真心,是“有人愿意等坚持的人”的耐心。

其实文荣奖从来不是“影视圈的风向标”,它更像“影视圈的‘温度计’”——测的是青年创作者的“热情”,是观众对“真实”的“渴望”,是所有“在坚持的人”的“底气”。就像杨亚洲说的:“我们拍的不是‘剧’,是‘被忘记的人’;文荣奖颁的不是‘奖’,是‘再坚持一下’的勇气。”

舞台的灯已经灭了,但横店的路灯还亮着——就像那些还在跑龙套的横漂,还在拍“难戏”的青年导演,还在写“真实故事”的编剧,他们的光,可能没那么亮,却足够暖,足够让更多人相信:无论是“无名的英雄”,还是“无名的我们”,只要在坚持,就会被看见。